二十四節気を味わう旬彩ごはん

【芒種】

梅酒、梅シロップ、梅干し

今年は手作りで

Food

Food

梅の季節がやってきました。今年は梅の手仕事を楽しみませんか? 一粒ずつていねいにヘタをとって漬けるだけで、あとは“時間”がおいしく仕上げてくれます。

梅酒は、まだ熟していない青梅で作ります。梅と同量の氷砂糖で漬けるのが一般的ですが、浸透圧が高い果糖を使うと梅1kgに対し、600gでOK。早く漬かり、早めに飲めるようになります。また甘さのキレもよく、すっきりさわやかな味わいに。写真は梅酒のロックです。

梅(青梅)…1kg

果糖…600g

ホワイトリカー(35度)…1.5L

ホワイトリカーの代わりに、くせのないウイスキーでもおいしく作れます。

果糖の代わりに、氷砂糖を使用する場合は、1kgで。

アク抜きする大きなボウル 竹串 水けを拭く清潔な布巾、キッチンペーパーなど フタつきの保存瓶(内側に熱湯をかけて逆さにし、そのまま乾かして清潔にしておく。さらに食品用アルコールスプレーを吹きかけてもよい)

梅は洗ってたっぷりの水に3〜4時間つけてアク抜きをする。竹串でなり口の軸(ヘタ・ホシ)をとり、水けをしっかりと拭く。保存瓶に入れ、果糖とホワイトリカーを加えてフタをし、冷暗所に置く。数日間は果糖が早くまんべんなくなじむように、1日1回、瓶を回して揺する。ひと月程度で飲み頃に。

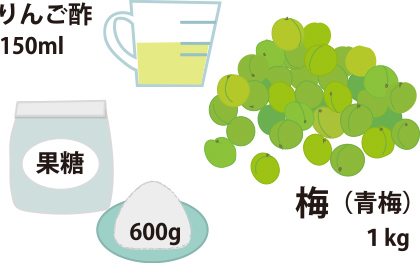

梅シロップも梅酒同様、青梅で作り、また果糖を使うと早めに漬かります。写真は梅シロップの炭酸割り。お湯で割るのもおすすめです。水で濃いめに割ったものを凍らせて、グラニテ(シャーベット)にすればデザートに。漬けた梅の果肉を刻んで混ぜても。

梅(青梅)…1kg

果糖…600g

りんご酢…150ml

果糖の代わりに、氷砂糖を使用する場合は、1kgで。

りんご酢がなければ、米酢でも。

アク抜きする大きなボウル 竹串 水けを拭く清潔な布巾、キッチンペーパーなど フタつきの保存瓶(内側に熱湯をかけて逆さにし、そのまま乾かして清潔にしておく。さらに食品用アルコールスプレーを吹きかけてもよい) 計量カップ

梅は洗ってたっぷりの水に3〜4時間つけてアク抜きをする。竹串でなり口の軸(ヘタ・ホシ)をとり、水けをしっかりと拭く。保存瓶に入れ、果糖とりんご酢を加えてフタをし、冷暗所に置く。数日間は果糖が早くまんべんなくなじむように、1日1〜2回、瓶を回して揺する。3週間程度で飲み頃に。

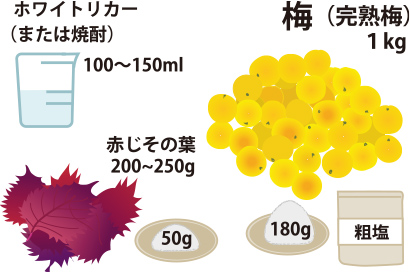

梅干しは、黄色く熟した完熟梅で作ります。少し手間はかかりますが、むずかしいことはありません。自分で作った梅干しを食卓で活躍させましょう。

梅(完熟梅)…1kg

粗塩(梅用)…180g

ホワイトリカー(または焼酎)…100〜150ml

赤じその葉…200〜250g

粗塩(赤じそ用)…50g

今回のレシピのように塩分濃度を18%にすると、昔ながらのしっかりした塩味に仕上がります。

塩分が気になる場合は、12%(梅用の粗塩120g)程度まで抑えることもできますが、

カビやすくなるので、注意して。

竹串 大きなボウル 大きなポリ袋 梅を漬けるフタのある容器(酸に強いホウロウ製や陶器など。プラスチックや金属製は避ける) 押しブタ(中ブタ) 重し(約1kgのものと約500gのもの) 計量カップ 大きな盆ザル

1梅を塩で漬ける

梅は優しく洗って乾かし、竹串などでなり口の軸(ヘタ・ホシ)をとる(果肉に傷をつけないように注意して)。大きなボウルに梅を入れ、粗塩とホワイトリカーを加えて梅全体にまぶす。そのまますべてをポリ袋に入れて容器に納め、空気を抜きながら口をねじって伏せ、押しブタをし、重し(約1kg)をのせてフタをする。1週間ほどして白梅酢(漬け汁)が十分に上がってきたら、重しを約半分の重さ(約500g)に変えて、同様にフタをし、さらに1週間ほど漬ける。

2赤じそをもむ

容器からポリ袋を取り出し、梅と白梅酢を分ける。赤じその葉は洗って水けをしっかりときってからボウルに入れる。塩約30gをふってよくもみ、黒いアク汁をしっかりと出し、絞って捨てる。もんだ赤じそに残りの塩約20g、取り分けておいた白梅酢のうち約1カップを加えて再度よくもむ。

3梅と赤じそを漬ける

清潔な容器に梅、2の赤じそを順に入れ、押しブタをし、重し(約500g)をのせ、フタをして、そのまま梅雨明けまで冷暗所に置いておく。

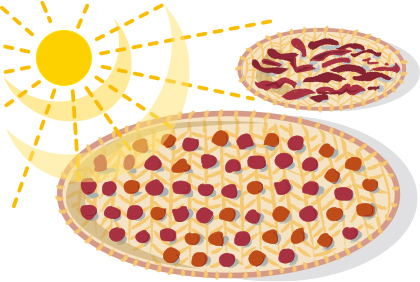

4梅と赤じそを干す

梅雨が明け、7月下旬以降の晴れる日が数日続きそうなときに、梅を取り出してひとつずつ盆ザルに広げ、一緒に漬けた赤じそも広げ、2~3日かけて天日に干す(土用干し)。赤梅酢(赤じそを加えたあとの漬け汁)も瓶やかめなどに入れてラップをかけ、天日に干す。ときどき赤梅酢に梅と赤じそをくぐらせながら干し、干し終わりにひとくぐらせしてから容器に戻し入れ、赤梅酢適量(ひたひたより少ない量。上から押すとにじんでくる程度の量)を加えてフタをし、そのまま約半年、冷暗所に置いて保存する。

梅を干すときは、ときどき返しながら干すと早く干し上がります。干し過ぎには注意して。夜は室内に取り込みましょう。残った白梅酢や赤梅酢は、料理に利用できます。

6月6日〜6月20日頃

今回の節気は「芒種」。穀物の種を蒔く頃で、梅雨入りも間近です。この時期出回る季節の食材といえば、梅。ミネラルやカルシウムなどが豊富に含まれていますが、何より梅の酸味成分であるクエン酸やリンゴ酸などの有機酸は、代謝を促して老廃物が溜まるのを抑え、疲労回復効果、食欲増進効果などが期待できます。選ぶときは、青梅も完熟梅も、ふっくらと丸みがあってハリがあり、香り高く、キズや斑点がないものを。完熟梅の場合、柔らか過ぎるものは避けましょう。

料理研究家。季節感あふれる食と暮らしを提案。野菜づくりを長年ライフワークとし、旬の野菜をたっぷりと使った料理や、世界各国のエッセンスを取り入れた料理はセンスのよさで定評がある。『春夏秋冬ふだんのもてなし 季節料理のヒントとレシピ』(KADOKAWA)『一度は使ってみたい野菜で、何度でもつくりたいレシピ』(プレジデント社)など著書多数。

梅仕事は特に季節を感じる楽しい作業です。慣れてしまえば、毎年のルーティーンになるかもしれませんね。ぜひチャレンジしてみてください。

photo:Takako Hirose /styling:Yoshie Uematsu /illustration:Mari Nakajima /text:Yukiko Suzuki